长假以来 , Sir聊了不少电影 。

这些电影的共性是激情,亢奋,闪耀着理想主义的光环 。

但你发现没 。

好像少了一点什么?

有了激荡 , 少了婉转 。

有了共鸣,少了细腻 。

这不禁让Sir想起一部电影,来自2013,分数7.6 。

为什么是它?

是它的分裂 。

黄晓明以最不黄晓明的方式,赢得了职业生涯至今分量最重的影帝(金鸡 , 百花,金鹿三座最佳男主角) 。

也是它足够诚实 。

(导演)陈可辛既呈现了奔腾时代造就的奇迹,也呈现了奇迹背后被埋葬的理想 , 既看见了鲜花着锦,也看见了鲜花着锦之外被收割的热血 。

来 。

让我们谈谈过去 , 谈谈更隐秘的心理 。

《中国合伙人》

01

美国梦

电影的海报,一定要仔细看 。

背景,时代广场,中国企业上市敲钟地标,也是全球绝大多数资本巨鳄崛起的起点 。

车水马龙,熙熙攘攘,全是最最经典的外国品牌 。

三个中国人来了 。

一个耍酷不笑 , 一个咧嘴笑,一个调皮地笑 。

但请注意他们的姿势 。

蹲着的 。

说明什么?

在彼岸最繁华的土地上,他们占据C位,加冕荣耀 , 只不过,得先学会弯腰 。

就像中国千百年来那句老话:

大丈夫能屈能伸 。

不是Sir过度解读 。

主角成东青的冒头,就实实在在先受了一次胯下之辱 。

80年代 。

农村青年成东青高考连续落榜 。

为了考第三次,他跪在地上 。

被母亲白眼,被乡亲冷眼 , 被一个小屁孩“骑”,都无所谓,只要能“借钱”,再考一次 。

【女人梦到自己喝酒 女人梦见自己喝酒是什么征兆】

农村出身成东青想法很简单,

高考改变命运 。

终于,成东青坐上了来到燕京大学的车 。

才踏进大学,就遇上了两个“合伙人”,让他对这句话有了新的认知 。

王阳 , 仿佛从大院儿走出来的文青 。

梳着最时髦的发型,时不时拽点洋词 , 搭讪女孩念的都是拜伦的洋诗 。

他后面那个,孟晓骏,预备精英,家里两代都是归国学者,是成东青最崇拜的人 。

他的“姑娘”只有一个 , 美国 。

成东青是迎面撞上了那个时代 。

1980年,中国正值改革开放,新物件、新文化、新思想一涌而来 。

最先感知的,就是这群身在象牙塔,心系大世界的新青年 。

他们读着一代成功学大师卡耐基,怀揣理想向往飞翔 。

这个梦还有个名字,“美国梦” 。

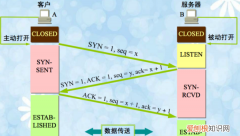

第二年,1981,中国内地第一次举行托福考试 。

考托,成为一代中国人跃向美国的跳板 。

成东青就这样,左耳听着王阳的标准口语 , 右耳听着孟晓骏的宏图大志,转头一看,旁边就是考托大潮 。

于是 。

他的攀登链慢慢修正为:

出国改变命运 。

但出国到底意味着什么,成东青其实模糊 。

他只隐隐感知到,这两个离美国最近的兄弟,离名望与爱情也更近 。

△ 靠在房间外听王阳和美国妞缠绵

这种“以别人的梦想为梦想”的土鳖本质,很快被看穿 。

社团里进行英语反义词小测试 。

孟晓骏姿态从容,字正腔圆 。

“hope(希望)”“idealism(理想主义)”“achievement(成就)” 。

另一边,成东青努力从脑海中搜索词汇,一开口 , 却是纯正(日本)腔 。

“迪斯佩露despair(绝望)”“瑞路森realism(现实主义)”“飞路亚failure(失败)”

孟晓骏看的是最新版牛津词典,成东青手上,旧词典被翻得泛黄,甚至还有点松垮 。

成东青暗暗下定决心 , 要靠近美国 , 得先靠近孟晓骏 。

为了成为他

我要在大学四年里读800本书

只是有时候,人和人的差距就是这么大 。

第一次改变命运,成东青磕磕绊绊,考了三年,好歹考进最好的学府之一燕京大学 。

第二次 。

兄弟三人一起去盖签证,孟晓骏顺利通过,王阳为了美国妞放弃签证 。

而成东青,读完了800本书,口语不再被人说成是日语 , 甚至已经到了可以留校当英语老师的水平,到头来几进几出 , 都只收获了美国签证官的拒签套餐 。

成东青失败了 。

为什么?

不是成东青不努力 。

或者是他脸上一览无余,过分殷勤的努力 。

用孟晓骏的话说:

你要表现出视绿卡为一张手纸的气势,擦屁股都嫌硬 。

但眼前这个唯唯诺诺,眼睛都不敢直视签证官,说自己的偶像是自己同学的年轻人,无论从哪方面看,都像是一个标准苦力 。

再把话说得赤裸点 。

当时的美国 , 根本不缺底层劳动力,甚至,过多慕名而来的移民,已然成为影响社会稳定的包袱 。

所以,美国需要孟晓骏?

陈可辛的毒辣正在于此 。

给了成东青一盆冷水后,马上,他又给孟晓骏一巴掌 。

02

梦醒时分

“所谓美国梦,就是在梦想面前人人机会均等 。”

梦想,平等,这一个个字眼都太诱惑人了 。

也有游离在此之外的现实因素 。

钱 。

1980年,美国的人均年收入为10204美元,而那时中国的全国职工年均收入仅为762人民币 。

那个时候的出国潮,既是镀金潮 , 更是淘金潮 。

一提起大洋彼岸都是blingbling,遍地金光 。

签证通过后 , 孟晓骏顺利出国 。

机场上 , 他跟两个最最要好伙伴承诺,不是“混不好,我就不回来了”,是“别等我 , 我不会回来的” 。

在成东青收到的信里,孟晓骏的海外生活“体面又惬意” 。

他和女朋友住在离学校近、采光好的公寓,一个做钢琴家教 , 一个是生物实验室助教 。

这个职位要求高 , 教授和同学都很友善 。

虽然辛苦一些,但比起他们洗盘子

这里是天堂

但撕掉滤镜 。

真实的情况是:

这天 , 教授拦下他,告诉他的职位被顶替了 。

对方也是中国人 。

专业更对口 。

喂小白鼠需要生物学专业吗

孟晓骏回到十几平米、灰暗的家 。

墙上糊着报纸 , 随处可见破损 。

就像齐秦在歌里唱的那样——“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈 。”

80年代 , 谁家还没有个国外居住、混得好的神秘亲戚或朋友 。

但这些亲戚朋友 , 又有几个没住过潮湿阴暗的地下室 , 面对成山的盘子,成桶计的洋葱,以及锋利的菜刀 。

△ 《北京人在纽约》

《合伙人》里,孟晓骏没洗盘子 , 他端盘子 。

还是地位最低的杂工,没有资格收小费 。

领班这头数着美金 , 转头就只塞来几个硬币 。

回家路上,还发现本该优雅弹钢琴的女朋友也变成理发店小妹 。

不承认 , 也是不敢承认 , 不愿承认 。

两个“自欺欺人”的出国精英,在这一刻终于认清现实:

美国是美国人的美国 。

梦醒后的孟晓骏灰溜溜地回来了 , 却发现,曾经被自己瞧不起的成东青,开始出头了 。

破工厂里,成东青在教英语 。

底下一双双眼睛,像一团团炽热燃烧的欲望 。

孟晓骏假装不经意地问,这里有多少学生 。

成东青答 , 不多 , 2000多个吧 。

孟晓骏嘴上动作立时停滞,脸上闪过了一瞬间的错愕,一瞬间的嫉妒,以及,涌上大脑的兴奋 。

那年头最不缺的,就是新大陆,只看谁能做成第一个寻到宝藏的探险家 。

“新梦想”因此应运而生 。

唯一一个去过美国的孟晓骏,成了签证顾问 。

王阳跟美国妞谈过恋爱,对好莱坞片子如数家珍,专门培养口语和美式思维 。

成东青,学渣逆袭的活例子,站在这 , 就是招牌 。

专注技巧、思维、心态,全方位打造一个预备“美国人” 。

就这样 , 一个大航海的时代打开 。

03

中国梦

终于说到故事重点 。

Sir一直认为 , 真正读透一部电影,要事无巨细 。

表演,服装 , 摄影,海报,片名 。

甚至到中英文片名的差异 。

尤其陈可辛 。

早在《甜蜜蜜》,陈可辛就玩过指南打北的诡计 。

中文笑盈盈 。

但英文片名是啥?

《Comrades: Almost a Love Story》(同志们 , 几乎是一个爱情故事) 。

几乎是,也就是说,到底还不算 。

那《中国合伙人》的英文名又是什么 。

American Dreams in China 。

美国梦开头 , 中国梦结尾 。

不管是好梦还是坏梦 , 重点还是,

China 。

中国特色 。

从浅层解读,这是一个屌丝逆袭的传奇,一个连考了三年大学的农村孩子,级级攀登 , 层层突围,最终加封“留学教父”的神话 。

但你仔细想想 。

为什么是成东青?

用后来撕x,孟晓骏炮轰成东青的话说:我提供了想法,王阳提供了技术 , 你呢?除了拿麻袋装钱还会什么?

这正是孟晓骏幼稚的地方 。

最顶级的技术派,可以制造出任何精巧的工具,但仅凭工具,压榨不出人性的水源 。

而好生意必须满足人性 。

具体到学英语,孟晓骏可以

“教别人怎么学好英语”

,但成东青更直接,更本质 。

他解决的是:

你为什么必须学好英语?

-学英语干什么?

-去美国啊

-那你们喜欢英语吗

-不喜欢

这段台词其实还有“下一句”:

那你们要去美国干嘛呢?

其实成东青也回答不了,但他知道,如何调动这种恐惧 。

恐惧是比追求更大的原动力 。

这种恐惧成东青深有体会 。

片中这一幕意味深长 。

孟晓骏准备了一份演讲稿,关于“我的梦想”,让成东青照着背,以此鼓励台下学生 。

但成东青开口就卡壳了 。

不是背不出来,是他隐隐觉得这不对 。

后来他一开口,激励的话变成了:

同学们

我从来就没有什么梦想

梦想是什么我不知道

我只知道什么是失败

梦想是什么?成东青不知道 。

Do you have a dream?

春梦算不算?

但他深切地认识到 。

俺不能死

ambulance

一条很少人提到的暗线是:

黄晓明就是彼时彼刻,绝大部分中国的代言人 。

一开始的成东青 , 又土又穷,明显不合身的衣服,领口耷拉到胸前,上面写着“中国” 。

低潮时 , 失恋又失意(女友面签成功)的成东青推着单车走在街上,一台电视砸了下来 。

旁白是,北京申奥失败 。

背景墙上口号:

给中国一个机会,还世界一个奇迹

电影的高潮是关于“新梦想”教材侵权,成东青在谈判桌上的一席发言 。

面对美国人咄咄逼人的质疑 。

成东青先是承认版权错误 。

但说到“作弊”,成东青突然甩出一本法律书,开始表演现场抽背 。

“第十一条,世界知识产权组织1998年实施法之关于表演和录音制品版权条约第101条 , 修订及增加了《日内瓦录音制品公约》......

第三十五条,世界知识产权组织1998年实施法之关于表演和录音制品版权条约要求在有关美国之条约上增加《国家资格定义》作为附约D......”

反转了吗?

反转了 。

但这反转不能细想 。

——其实是用一个刻板印象 , 击碎另一个刻板印象 。

更惹争议的结尾这一幕 。

同年,新梦想终于上市 。

成冬青也以孟晓骏的名义,捐赠,冠名了当初曾把他扫地出门的实验室 。

在这一刻,不论是“土鳖”成冬青,还是“海归”孟晓骏,第一次达成了价值观的一致 。

那就是,所谓的成功,是一种过度性补偿,甚至 , 是一种报复:

不是我拥有什么 。

是我要让别人看到我拥有什么 。

是我要让仇人看到我拥有什么 。

04

梦的解析

你很难不把《中国合伙人》与同年上映的《社交网络》对比 。

同样屌丝逆袭,同样兄弟创业,但《社交网络》的结尾是:扎克伯格(杰西·艾森伯格 饰)一次次刷新脸书界面 , 等待前女友通过好友申请……

在这一刻,这个一手缔造出全世界最发达的社交网络的天才 , 像条自卑,孤独的可怜虫 。

换句说:

导演大卫·芬奇建构的既是一个英雄 , 也是一个小丑 。

他现实的成功越夺目,也就把他精神的空虚映衬得更刺眼 。

而《中国合伙人》结局暴露的,却是一种单向性的趾高气扬 。

原型之一的俞敏洪就批评:新东方和ETS之争,是新东方的错 , 不能用什么文化霸权主义去指责人家;新东方上市完全是商业行为,不是什么为国争光 。

涉嫌被影射的老罗(罗永浩)更不留情:

很多年没看过价值观这么恶劣,这么可悲,以至于让人作呕的电影了:

佟大为抱怨的原因是 , 怎么我都陪你们美国姑娘睡觉了也换不来一个去美国的身份?。坑心忝钦庋唤怖淼穆穑?

邓超生气的原因是,我在中国好歹也是天之骄子,你们美国人凭什么让我这个外国贵宾刷盘子啊 , 有你们这样不讲理的吗?

俞敏洪(黄晓明)让新东方上市的原因是,妈的,你们美国人敢让我兄弟刷盘子?

“三观不正”的风暴下 。

陈可辛的回应其实苍白:

譬如成冬青用孟晓骏的名义去捐赠 , 用金钱去买回尊严,是我个人不同意的价值观 。所以我在那里也加了一句台词,孟晓骏说成冬青“土鳖” 。

虽然他对此举很感动,但他是感动于友情 。

但,这是陈可辛本身的局限吗?

Sir更倾向于:

这是时代的局限 。

的确,《中国合伙人》比《社交网络》幼稚 。

但,电影 , 或者说主流电影,永远只是时代精神一面镜子而已 ,

它照出的 , 是我们意识深处的恐惧与希望 。

在Sir看:

《中国合伙人》真正留给我们的价值 , 是(还算)如实地纪录了一代中国人的精神面貌 。

那是中国人集体自卑的一代 。

那也是中国人野蛮生长的一代 。

电影描述的90年代,从大洋彼岸吹来的美国梦,像泡沫般梦幻、美好 。

电影上映的2010年代,海归,外企依然是香饽饽 。

而今天 , 美国梦早已找不到立足之地 。

小到俞敏洪和他的新东方 。

这一年来,围绕它的负面消息此起彼伏:

裁员、承诺无条件按比例退费、成立素质教育成长中心,其中下设优质父母智慧馆 , 转型培训父母……

曾经一骑绝尘的“梦想”走到时代的分岔路,何去何从,都在困惑中,阵痛中 。

大到中国人对英语的态度 。

从”新东方“到“全民疯狂英语”,到去年一个高校的宿管因为在感恩节送学生礼物 , 被举报“公开过洋节”……

我们是不是从一个极端 , 跃向另一个极端?

Sir就不班门弄斧了 。

自有更专业的人士厘清,研究 。

还是用电影说话吧 。

《中国合伙人》并没有疯狂成魔,纵然三观有争议,但导演陈可辛,依然再让角色走向各自命运最亢奋的舞台前 , 留下一句句有穿透力的“机锋”:

“小姐心态,寡妇待遇,妇联追求 。”

“成东青用演讲代替了性生活,现在他在公共场合基本不说人话 。”

更绝的是这一句:

“教育求稳,资本求快 。”

在成冬青的黄金时代,他的快是主动选择,也是时代、资本一次又一次鞭打他夸父追日 。

注意到没 。

电影中 , 三位主角都换了发型(迎来新生) 。

成冬青是最快的 。

从土鳖长发变成充满着沉稳魄力感的精英范,就是一个转场 。

孟晓骏次之 。

他的人模狗样的职场男士标配 。

是成冬青亲手下的刀 。

真正静下来,也慢下来的是王阳 。

那是八九十年代一个阳光和煦的下午 , 宿舍里散落一地的诗篇 。

被美国妞抛弃的王阳 , 再次念起拜伦的情诗 , 顺手把它们点燃 。

这个笑着拒绝多少人梦寐以求的签证的人,哭着让成东青把长发剪掉 。

王阳说,属于他的青春死去了 。

Sir有很大的把握,这个意象参考了诗人北岛的《波兰来客》:

那时我们有梦,关于文学,关于爱情,关于穿越世界的旅行 。

如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦破碎的声音 。

也许美国梦是虚妄的 。

但 。

每一个曾经在薄雾弥漫的清晨 , 从冰冷的被窝里极不情愿爬起来,囫囵洗漱之后,捧起课本 , 打开随身听,或坐或走或跑的年轻人也是真诚的 。

他们读的单词、句子,他们生硬的发音 , 笨拙的语法 , 他们选择借用母语之外的语言向世界发出“我来了”的宣告 。

那是当初每一个普通的我们相信的样子 。

请不要忘记它的纯粹与力量 。

本文图片来自网络

编辑助理:超有钱婆婆

-- 展开阅读全文 --

推荐阅读

- 黑芝麻怎么吃对头发好 能和鸡肉一起吃吗

- 梦见什么代表好运 梦到房子倒了什么预兆

- 梦见家人的属相啥意思 梦见死去的亲人哭

- 阿玛尼黑管401色号介绍401口红试色

- 梦见去世的奶奶 梦到去世的人是什么意思

- 梦见自己大火烧山是什么意思 自己梦见火烧山好不好

- tf白管07是什么颜色适合黄皮吗

- 晒太阳对皮肤的好处和坏处 会长痘痘吗

- 梦见龙生龙是什么预兆 自己梦见生龙是什么意思